নিপুন বড়ুয়া (প্যারিস হতে)

খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৯অব্দ হতে এ বুদ্ধধম্ম বিশ্বে প্রচারিত হয়ে আসছে। প্রতিটি ধর্মে বিশেষ কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র বিশেষ কিছু দিন বা তিথি বিদ্যমান। তদ্রূপ বৌদ্ধ ধর্মের বুদ্ধ (পূর্ণ জাগ্রত সত্ত্ব) এবং তাঁর ধর্মের বিশেষ কিছু ঘটনাকে আবর্তন করে বছরের কিছু দিন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও বুদ্ধানুরাগীগণের জন্য তাৎপর্যবহ। বৌদ্ধধর্মের বিশেষ তাৎপর্যবহ তিথির মধ্যে আশ্বিনী পূর্ণিমা অন্যতম এবং এই পূর্ণিমা বৌদ্ধবিশ্বে প্রবারণা পূর্ণিমা নামে সমধিক খ্যাত। বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মীয় ইতিহাসে আশ্বিনী পূর্ণিমা প্রবারণা পূর্ণিমা নামে সমধিক পরিচিত। আশ্বিন মাস পালিতে ‘অস্সযু(য়)জ’ নামে পরিচিত এবং এটি খ্রিস্ট্রীয় মাসে অগাস্ট–সেপ্টেম্বর অথবা সেপ্টেম্বর–অক্টোবর মাসে হয়। অপরাপর পূর্ণিমার মতো এর গুরুত্ব বৌদ্ধ বিশ্বে অত্যধিক। এ পূর্ণিমার বিশেষত্ব হলো এ পূর্ণিমাতে বর্ষাবাসের পরিসমাপ্তি হয় এবং তা বিনয় কর্মের মাধ্যমে। এ পূর্ণিমাতেই তথাগত তাঁর জীবনের সপ্তম বর্ষাবাস ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে অতিবাহিত করে অন্যতম অপরিবর্তনীয় স্থান সাঙ্কাশ্য নগরে অবতরণ করেন ও তদীয় অগ্রশ্রাবক সারিপুত্রকে প্রজ্ঞাশ্রেষ্ঠ উপাধি প্রদান করেন এবং ত্রিশ কোটি জীবকে ধর্মমৃত পান করান।

নেপালের তরাই অঞ্চলের শাক্য প্রজাতন্ত্রে জন্মগ্রহণকারী বুদ্ধ গৌতম ৫৮৯ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে প্রথম ধর্মোপদেশ প্রচারের পর বর্ষাতিনমাসান্তে যখন শুভ আশ্বিনী পূর্ণিমা(প্রবারণা পূর্ণিমা) সমাগত হয়েছিল তখন সমবেত ভিক্ষুসংঘকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, “হে ভিক্ষুগণ(বৌদ্ধ সন্ন্যাসী), তোমরা দিকে দিকে বিচরণ কর, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, জগতের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য, দেবতা ও মানবের অর্থ, হিত ও সুখের জন্য।” সে সময় হতে বুদ্ধের নির্দেশে ভিক্ষুসংঘ যেই ধর্ম প্রচারে বেরিয়েছিলেন ২৬০০ বছর পরে এখনও চলছে সেই অমিয় ধর্মসুধা বিতরণের উজ্জ্বল প্রয়াস, মহাকারুণিক বুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত মহান ভিক্ষু–ভিক্ষুণী, উপাসক–উপাসিকা ও বুদ্ধানুরাগীগণের সশ্রদ্ধ উদ্যোগে।

প্রবারণার বিধান প্রজ্ঞপ্তির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে যা বর্ণিত আছে তা হল– ভগবান শাক্যমুনি যখন বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ বলরামপুর রেলওয়ে স্টেশন হতে মাত্র ৮ মাইল ব্যবধানে অনাথপিন্ডিক শ্রেষ্ঠী কর্তৃক দানকৃত শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে বাস করছেন সে সময়ে কিছু ভিক্ষু শ্রাবস্তীর নিকটে তৎকালীন কোশলরাজ্যের এক আবাসে বর্ষাবাস কালে তাঁদের ধ্যান সাধনায় অন্তরায় হবে চিন্তা করে কেউ কারো সাথে কোন বাক্যালাপ না করে শুধু মাত্র সংকেতের মাধ্যমে বিবিধ কর্মাদি সম্পাদন করতেন। বর্ষা অতিক্রান্তে সেই ভিক্ষুরা বুদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ করার পর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বুদ্ধ তাঁদের এই মৌনব্রত সম্বন্ধে অবগত হন। বুদ্ধ তা জেনে তাঁদের এ ধরণের অযৌক্তিক মৌনব্রত না করার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, “ভিক্ষুগণ, তোমরা বর্ষাবাসান্তে বর্ষাবাস সময়ে বিভিন্ন দোষ ক্রটি নিবারণের জন্য, নিজেদের সৌহার্দ্য সম্প্রীতি উৎকর্ষের জন্য একত্রিত হয়ে প্রবারণা কর্ম সম্পাদন করবে।” ভিক্ষুদের স্ব–স্ব কনিষ্ঠতা ও জ্যেষ্ঠতানুসারে প্রবারণা করার কথা বুদ্ধ বলেছেন। শাসন বিশুদ্ধিতা ও স্থিতির নিমিত্তে প্রবারণার সময় কোন ভিক্ষু যদি অসুস্থও হয় তাঁকে এ প্রবারণা করতে হবে। যদি ভিক্ষু অসুস্থতা জনিত কারণে হাঁটা চলার অনুপযোগী তথা উত্থানশক্তি রহিতও হয় তবে সে ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর কাছে স্বীয় অসুস্থতার বিষয় প্রকাশ করে মহান সংঘের মধ্যে খবর প্রেরণ পূর্বক প্রবারণা করার কথা বুদ্ধ নির্দেশ করেছেন। প্রবারণা করার ক্ষেত্রে বুদ্ধের এও বিধান বা নির্দেশ আছে যে, ভিক্ষু যদি একজনও হয় তবেও তাঁকে প্রবারণা অধিষ্ঠান করতে হবে।

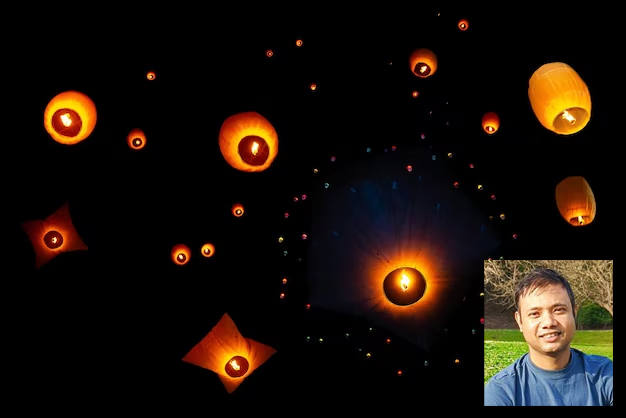

প্রবারণা পূর্ণিমা বা আশ্বিনী পূর্ণিমার যে সকল বিশেষত্বের কারণে তাৎপর্যবহ তন্মধ্যে অন্যতম হল, সিদ্ধার্থ গৌতম যখন আজ হতে ৫৯৫ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ২৯ বছর বয়সে সোমবার আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে সর্ব দুঃখ হতে পরিত্রাণের উপায় অন্বেষায় গৃহত্যাগ করেছিলেন তখন তিনি স্বীয় মাথার চুল সন্ন্যাস জীবনের অনুপযুক্ত চিন্তা করে কেশগুচ্ছ তরবারি দিয়ে ছেদন করে বুদ্ধত্ব লাভ বিষয়ক সত্যক্রিয়া করতঃ সেগুলো উর্ধ্বাকাশে উৎক্ষেপণ করেছিলেন। সত্যক্রিয়া মোতাবেক তা আকাশে স্থির হয়ে রইলে স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র দিব্যচক্ষে তা দেখে সেগুলি রতœময় পাত্রে ধারণ করে ত্রয়োস্ত্রিংশ(ছয় স্বর্গের অন্যতম) দেবলোকে নিয়ে গিয়ে বহু সম্মান সৎকার পূজা পূর্বক ‘চুলামনি’ নামক চৈত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমগ্র বিশ্বের বৌদ্ধ জনগণ এই পবিত্র কেশের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন মানসে প্রবারণা পূর্ণিমার দিনে ফানুস উত্তোলন করেন। উক্ত চুলামণি চৈত্য বুদ্ধের নির্বাণের(দেহত্যাগ) পর তাঁর দক্ষিণ দন্ত ও দক্ষিণ অক্ষ(কণ্ঠের নিুস্থ অস্থিদ্বয়ের ডানদিকেরটি) ধাতু নিহিত থাকার কারণেও বৌদ্ধদের নিকট অতীব শ্রদ্ধার ক্ষেত্র।

প্রবারণার অন্যতম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আষাঢ়ী পূর্ণিমা হতে আশ্বিনী পূর্ণিমা অর্থাৎ আলোচ্য প্রবারণা পূর্ণিমা পর্যন্ত তিন মাস বুদ্ধ তাঁর জীবনের ৭ম বর্ষাবাস খ্রিস্ট পূর্ব ৫৮২ অব্দে স্বীয় মাতা যিনি তাবতিংস স্বর্গে দেবপুত্র রূপে আছেন তাঁকে এবং অন্যান্য দেবগণকে অভিধর্ম দেশনা দান করে এ তিথিতেই সেখান হতে সাংকাশ্য (ভারতের পাখনা স্টেশনের নিকটবর্তী প্রাচীন ভারতীয় নগর) নগরে অবতরণ করে সমবেত জনগণকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস পূর্বক এমন একটি গুঢ় গভীর অর্থবোধক প্রশ্ন করলেন যা শুধু বুদ্ধের প্রধান শিষ্য অগ্রশ্রাবক ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র স্থবিরই উত্তর প্রদানে সক্ষম হলেন। সমগ্র সমবেতগণ সারিপুত্রের এমনতরো প্রাজ্ঞতা দর্শনে সারিপুত্রের গুণমুগ্ধ হয়ে তাঁকে প্রশস্তি জানাল। পরে আর একটি জটিল বিষয় বুদ্ধের সাহায্যে সারিপুত্র উত্তর দিলেন, তদ্নন্তর ভগবান দ্বাদশ যোজন (১ যোজন= ৭মাইল দুরত্ব)বি¯তৃত মহাজনতাকে ধর্মদেশনা করে ত্রিশ কোটি সত্ত্বকে ধর্মামৃত পান করিয়ে দুঃখ মুক্তির কারণ হয়েছিলেন। প্রবারণার আরেকটি বিশেষত্ব হল প্রবারণা উদ্যাপনান্তে দানশ্রেষ্ঠ কঠিন চীবর দানোৎসব শুরু হয়। যা বৌদ্ধমাত্রেরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পুণ্য কার্য।

উপরোক্ত ঘটনাগুলোর জন্য প্রবারণা বা আশ্বিনী পূর্ণিমা সমগ্র বিশ্ববাসী বৌদ্ধ এবং বুদ্ধানুরাগীগণের নিকট বিশেষ তাৎপর্যবহ তিথি। সংস্কৃত ‘পবারণা’ শব্দ হতে প্রবারণা শব্দের আবির্ভাব। এর অর্থ হল, ‘আশার তৃপ্তি’, ‘অভিলাষ পূরণ’ ‘শিক্ষা সমাপ্তি’ অথবা ‘ধ্যান শিক্ষা সমাপ্তি’। বাংলায় প্রবারণা শব্দের অর্থ হল একদিকে বরণ করা, অভীষ্ঠ দান করা, কাম্যদান করা; অপরদিকে নিবারণ, মানা, নিষেধ করা। আবার বিনয়(বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আইন)-সূত্র(বুদ্ধের সহজ উপদেশ)-অভিধর্ম(বুদ্ধের দার্শনিক বা মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত উপদেশ) এই ত্রিপিটকের বিনয় পিটকে প্রবারণা শব্দের অর্থ নিরুপণ করা হয়েছে এভাবে, ‘প্রবরণ’ বা প্রবারণা অর্থে ত্র“টি বা নৈতিক স্খলন নির্দেশ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ। প্রবারণা এরুপ ত্র“টি বা নৈতিক স্খলন নির্দেশ করার উপযুক্ত অবকাশও বটে। প্রার্থী স্বীয় দোষ নির্দেশ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং অনুরুদ্ধ ব্যক্তি প্রার্থীকে তাঁর দোষ নির্দেশ করেন।’ প্রবারণার উপরোক্ত শাব্দিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে এটিই বুঝা যায় যে, প্রবারণার বরণ অর্থে যা কিছু কুশল, সুন্দর, সৎ, ভাল, যথার্থ, বিজ্ঞজন, সর্বোপরি বুদ্ধানুমোদিত সে রকম কর্ম বা কাজকে বরণ করা এবং বরণন্তর এগুলোকে স্ব–জীবনে আচরণ করা। অপর পক্ষে, প্রবারণার বারণ অর্থে প্রতীয়মান হয় যে, যা অসুন্দর, কুৎসিত, অকল্যাণকর, বিজ্ঞজন নিন্দিত ও ধর্মানুমোদিত নয় তা সর্বতোভাবে বর্জন করা।

বাংলাদেশে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৫ নং ধারায় যেমন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণ অভিযুক্ত ব্যক্তির জবানবন্দী নেন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ১৬৭ নং ধারায় রিমান্ড দাবি করেন এবং ১৬১ ধারা মোতাবেক পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তির জবানবন্দী নেন, যা অভিযুক্ত ব্যক্তির অভিযোগ স্বীকার ও স্বীকারোক্তি আদায়মূলক কাজ। এই স্বীকারোক্তি প্রদান বা আদায় করার মাধ্যমে বিচারক মামলার সুষ্ঠু বিচার করতে পারেন। এই স্বীকারোক্তিমূলক ব্যবস্থাকে আরো সহজ করার জন্য বাংলাদেশে ‘ট্রুথ কমিশন’ গঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশে এ.বি.সি রেডিও ৮৯.২তেও তাদের রবিবারের রাতের অনুষ্ঠানমালায় কথাবন্ধু কিবরিয়ার উপস্থাপনায় ‘যাহা বলিব সত্য বলিব’ নামক একটি স্বীকারোক্তি মূলক অনুষ্ঠান প্রচারিত হতো।

ত্রিপিটক অনুসারে প্রবারণার যে অর্থ নিরুপিত হয়েছে সে মোতাবেক বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় প্রবারণার বিধান হল অপরাধ বা বিচ্যুতি স্বীকারোক্তি মূলক বিধান। ভিক্ষুরা তিন মাস বর্ষাবাসকালে নিজেদের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বা অজ্ঞতাবশতঃ যদি কোন অপরাধ বা বিচ্যুতি করে, তবে ভিক্ষু বর্ষাবাস শেষের দিন তাঁর সাথে বর্ষাযাপনকারী অপর কোন ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার কোন ত্রুটি বা অপরাধ হয়েছে কিনা তা নির্দেশ করার জন্য অনুরোধ করেন, কৃত অপরাধের বা বিচ্যুতির বিনয় মোতাবেক সমাধান করার জন্য সচেষ্ট হন এবং তা আর না করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এক্ষেত্রে বুঝা যায় আজ হতে ২৬০২ বছর আগে বুদ্ধ তাঁর ভিক্ষুসংঘে স্বীকারোক্তি মূলক বিধান প্রবর্তন করেছেন এবং যেই বিধান বর্তমানে বহুগুণে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে বিবিধ কারণে। এবং এই বিধানের দ্বারা ভিক্ষুরা আত্মসমীক্ষণ করে আত্ম সংশোধনের জন্য সচেষ্ট হয়। এর দ্বারা অপরাধী বা বিচ্যুতকের অন্তরে অনুতাপ উপস্থিত হয়, পাপ স্খলন হয়, সম্ভাব্য অপরাধ নিবারিত হয়, অপরাধের শাস্তির (উল্লেখ্য, বুদ্ধ নিয়মে শারীরিক আঘাত বা প্রতিরোধমূলক শাস্তির বিধান নেই, বৌদ্ধ ধর্মানুসারে প্রতিকার ও পুনর্বাসন করে অপরাধীর অপরাধের নিবারণ করার বিধান বিদ্যমান।) ধরণ সমাজে পরিব্যপ্ত হয়, অপরাপর ব্যক্তি এতে সংযত হয়। স্বর্ণের খাঁদ যেমন আগুনে পুড়িয়ে পরীক্ষিত হয় তদ্রূপ আপত্তিকারী (বৌদ্ধ পরিভাষায় অপরাধ বা বিচ্যুতিকে আপত্তি বলা হয়) ব্যক্তি তার দ্বারা সম্পাদিত আপত্তির অনুশোচনা ও প্রতিকার করে নিজেকে শুদ্ধ করে এবং অপরজনকেও সতর্কবার্তা দিয়ে যায় যে, তার মত যেন কেউ অপরাধ না করে ও অপরাধ করলে এরকমই শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। এতে সমাজের বিপথগামী ও অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং সতর্ক হয়ে সামাজিক অবস্থাকে স্থিতিশীল ও প্রগতিমুখী করার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে।

বিশ্বায়নের এই যুগে গণতন্ত্র অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচারিত শাসন ব্যবস্থা। এই গণতন্ত্রকে সফল করা বা প্রাতিষ্ঠানিক রুপদানের ক্ষেত্রে ‘জবাবদিহিতা’ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যেটির অনুপস্থিতিতে পূর্ণ গণতন্ত্রায়ন করা অসম্ভব। পৃথিবীর প্রথম আধুনিক মানুষ বুদ্ধ তাঁর ভিক্ষু সংঘে যেই প্রবারণার বিধান আবশ্যক করেছেন এটি জবাবদিহিতার উদ্গাতা বা পূর্বসূরী ও উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাই ‘প্রবারণা’ আমাদের এই মূল্যবোধ অপসৃয়মান কালে অত্যন্ত অনুকরণীয় আদর্শ।

বুদ্ধ প্রবর্তিত স্বীকারোক্তি ও জবাবদিহিতামূলক প্রবারণা বিধানটি সত্যকে প্রকাশ করার পদক্ষেপ। এবং সত্য স্বীকারে, সত্যবাক্য কথনে যে কী পরিমাণ হিত নিহিত তা সৎ সাহসে, বিবেকপ্রসূত সত্য প্রকাশকারীই ভাল বুঝবেন।

বুদ্ধ তাঁর বোধিসত্ত্ব জীবনে এবং বিজ্ঞানী গ্যালালি, বিপ্লবী চে গুয়েভারা, মাস্টার দা সূর্যসেন, ক্ষুদিরাম প্রমুখ বহু মনীষী এই সত্য প্রকাশে নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করেছেন। কেননা, তাঁদের এই সুশীলিত বোধ ছিল যে, ‘সত্যই সর্বার্থ সাধক’,। বুদ্ধের পবিত্র অঙ্গে বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ ছিল যার মধ্যে কয়েকটি সত্য বাক্য ভাষণ করার দরুণ উদ্ভুত। সম্যক সম্বুদ্ধত্ব লাভ করতে হলে লাভেচ্ছু ব্যক্তিকে দশ প্রকার ভাল কাজ দীর্ঘকালাবধি সম্পাদন করতে হয় তন্মধ্যে সত্য বলা অন্যতম আবশ্যক কাজ। প্রবারণার বিধান ছাড়াও বুদ্ধ তাঁর আবিষ্কৃত দুঃখ মুক্তির মূল উপায় আট সম্যক পন্থায়, মঙ্গল সুত্রে মঙ্গলের উপায়ে, গৃহীবিনয় সিগালোবাদ সূত্রে, পঞ্চ নীতি, অষ্টনীতি, দশ নীতি, ভিক্ষুশীলে, সেখিয় ধর্মে, ভিক্ষুণীদের(বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী) অষ্ট গুরুধর্মে সত্যবাক্যকে প্রাণপণে রক্ষা করতে বলা হয়েছে। বুদ্ধ সত্যক্রিয়ার মাধ্যমেই মারকে ভারতের বিহার প্রদেশের অন্তর্গত গয়ায় ধ্যানকালীন সময়ে পরাস্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এবং বর্তমান নিবন্ধের মূল আলোচিতব্য বিষয় ‘প্রবারণা’ সেই সত্য প্রকাশেই উদ্বুদ্ধ করে। সকলের মনে প্রাণে সত্যের জয়ভেরী নিনাদিত হোক, সবাকার কন্ঠে ধ্বনিত হোক ‘সত্যমেব জযতে’ এই বাণী চিরন্তনী।