প্রবারণা বা পালি ‘পবারণা’ শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক ও তাৎপর্য মণ্ডিত। পালি আভিধানিক অর্থে নিমন্ত্রণ, আহ্বান, মিনতি, অনুরোধ, নিষেধ, ত্যাগ, শেষ, সমাপ্তি, ভিক্ষুদের বর্ষাবাস পরিসমাপ্তি, বর্ষাবাস ত্যাগ, বর্ষাবাস ত্যাগের কার্য অথবা শিষ্টাচার, বিধি ইত্যাদি বোঝায়। তৃপ্তি বা সন্তুষ্টির বিষয়, ক্ষতিপূরণ, প্রায়শ্চিত্ত, ঋণ পরিশোধ অর্থেও প্রবারণা শব্দ প্রযোজ্য হয়। আবার দীর্ঘনিকায়ের অর্থকথা অনুযায়ী প্রবারণা উৎসব হিসেবেও পরিগণিত।

প্রবারণা শব্দটি পালি সাহিত্যে ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য। এটির অন্য অর্থ প্রকৃষ্টরূপে বরণ করা, অভীষ্ট দান, বারণ বা নিবারণ করা বোঝায়। বৌদ্ধ বিনয় বিধান মতে প্রবারণ বা প্রবারণা অর্থে ত্রুটি বা নৈতিক স্খলন নির্দেশ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন বোঝায়। অতএব, প্রবারণা বলতে অসত্য, অন্যায়, অপরাধমূলক কর্ম বর্জন করে সত্য, ন্যায় এবং কুশল কর্মকে বরণ নির্দেশ করে। প্রবারণা পারস্পরিক মিলন উৎসবও বটে। পূর্বকৃত সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে পারস্পরিক মিলন ঘটে প্রাবারণার মাধ্যমে।

মূলত প্রবারণা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য অবশ্য করণীয় একটি বিনয়িক বিধান। কথিত আছে, তথাগত বুদ্ধ শ্রাবস্তির জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থানকালে পারস্পরিক প্রগাঢ় মিত্রভাবসম্পন্ন বহুসংখ্যক ভিক্ষু কোশল জনপদের এক আবাসে বর্ষাবাস করেছিলেন। বর্ষাবাস উদযাপনের সময় তিনমাস কোনো ভিক্ষু অপর কোনো ভিক্ষুর সঙ্গে বাক্যালাপে বিরত ছিলেন। বর্ষাবাস শেষে তাঁরা শ্রাবস্তিতে বুদ্ধের কাছে উপনীত হয়ে অভিবাদনান্তে একান্তে উপবেশন করলে বুদ্ধ তাঁদের বর্ষাবাস নিরুপদ্রবে সম্পাদিত হয়েছে কিনা জানতে চাইলেন। উত্তরে ভিক্ষুগণ জানালেন যে, তাঁরা পরস্পর বাক্যালাপে বিরত থেকে নিরুদ্বেগে, নির্বিবাদে, নির্বিঘ্নে অতি আনন্দে বর্ষাবাস সম্পন্ন করেছেন। বুদ্ধ তাঁদের কথায় তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি বললেন, কোনো ভিক্ষু তীর্থিকগণের ন্যায় মৌন ব্রত পালন করতে পারবে না। অনন্তর তিনি আদেশ (অনুজ্ঞা) প্রদান করলেন,

‘হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি- বর্ষাবাসিক ভিক্ষুগণ দৃষ্ট, শ্রুত অথবা আশঙ্কিত ত্রুটি বিষয়ে প্রবারণা করবে। তা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অনুকূলতা অপরাধ হতে উদ্ধার পাবার উপায় ও নিয়মানুবর্তিতা।’

প্রবারণা চতুর্দশী অথবা পঞ্চদশী তিথিতে করতে হয়। প্রবারণা কর্ম চার প্রকার। যথা (১) ধর্ম বিরুদ্ধ বর্গের (সংঘের একাংশ) প্রবারণা, (২) ধর্ম বিরুদ্ধ সমগ্র সংঘের প্রবারণা, (৩) ধর্মানুকূল বর্গের প্রবারণা এবং (৪) ধর্মানুকূল সমগ্র সংঘের প্রবারণা। তন্মধ্যে শেষোক্ত প্রবারণা কর্ম করাই বিধেয়। প্রবারণা নিম্নরূপে সম্পাদন করতে হয় : দক্ষ ও সমর্থ কোনো ভিক্ষু সংঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবেন, ‘মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অদ্য প্রবারণা। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহলে সংঘ প্রবারণা করতে পারেন।’ অনন্তর স্থবির ভিক্ষু উত্তরাসংঘ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে, পদের অগ্রভাগে ভর দিয়ে বসে কৃতাঞ্জলি হয়ে বলবেন, ‘দৃষ্ট, শ্রুত অথবা আশঙ্কিত ত্রুটি সম্বন্ধে সংঘকে প্রবারণা করছি। আয়ুষ্মানগণ, দৃষ্ট, শ্রুত অথবা আশঙ্কিত আমার এরূপ কোনো ত্রুটি থাকলে তা আপনারা অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন। নিজের মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকলে আমি তার প্রতিকার করব।’ দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বলবেন। অনুরূপভাবে উপস্থিত ভিক্ষুগণও প্রবারণা করবেন। প্রবারণা একজন ভিক্ষু হলেও করা বাধ্যতামূলক।

প্রবারণার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ভিক্ষুদের মধ্যে সংঘটিত ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র অপরাধ স্বীকার করে ভবিষ্যতে ত্রুটিমুক্ত থাকার অঙ্গীকার করা। কাজেই প্রবারণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে সংক্ষেপে বলা যায় অন্যায় বা অকুশলকে বর্জন এবং ন্যায় বা কুশলকে বরণ করার শপথ। মূলত এটি ভিক্ষুসংঘের একটি বিনয়িক অবশ্যই আচরণীয় বিধান।

এ পূর্ণিমা তিথি বৌদ্ধদের একটি অন্যতম ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসব হিসেবে বিবেচিত। প্রথম বর্ষাবাস শেষে আশ্বিনী পূর্ণিমার অন্তে সারনাথের মৃগদাবে তথাগত বুদ্ধ ষাটজন অর্হৎ ভিক্ষুকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ‘ভিক্ষুগণ আত্মহিত ও পরহিতের জন্য, বহুজনের হিতের এবং বহুজনের সুখের জন্য আদি-মধ্য-অন্তে কল্যাণকর ধর্ম দিকে দিকে প্রচার কর।’ এই নির্দেশনা দিয়ে স্বয়ং বুদ্ধ এবং ভিক্ষুগণ বুদ্ধের বিমুক্তিমূলক ধর্ম প্রচারে বের হয়েছিলেন। এবং দশম বর্ষা তাবতিংশ স্বর্গে অবস্থান করে তাঁর প্রয়াত মাতৃদেবীকে (যিনি তাবতিংশ স্বর্গে অবস্থান করছিলেন) সদ্ধর্ম দেশনা করে আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথিতে সাংকাশ্য নগরে অবতরণ করেছিলেন। এ পূর্ণিমার পরদিন হতে পরবর্তী কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত এক মাসব্যাপী কঠিন চীবর দান সম্পন্ন হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, বর্ষাবাসক ভিক্ষুই কঠিন চীবর দান গ্রহণ করতে পারেন।

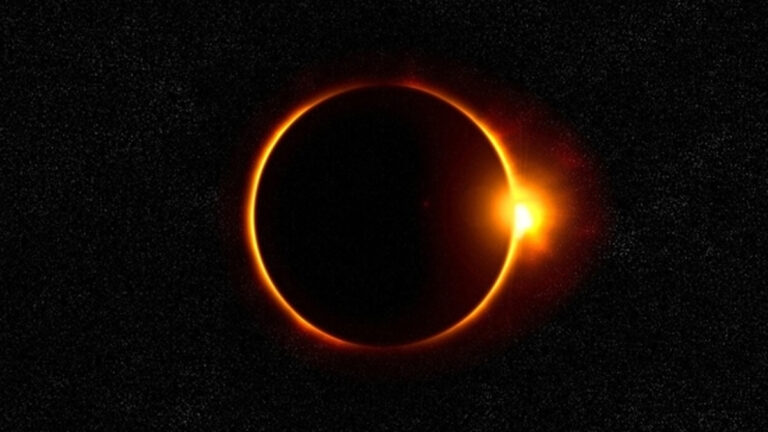

প্রবারণা পূর্ণিমায় বৌদ্ধরা আকাশ প্রদীপ প্রজ্বালন (ফানুস বাতি ওড়ানো) করে থাকে। কথিত আছে, সিদ্ধার্থ গৌতম গৃহত্যাগ করে অনোমা নদীর পরপারে উপনীত হয়ে সারথী ছন্নকে অশ্ব কন্থক ও শরীরের আভরণাদি প্রদান করে বিদায় দেন। অতঃপর তিনি ভাবলেন, ‘আমার মস্তকে সুবিন্যস্ত কেশকলাপ প্রব্রজিতের পক্ষে শোভনীয় নহে।’ তিনি দক্ষিণ হস্তে অসি এবং বাম হস্তে রাজমুকুটসহ কেশকলাপ ধারণ করে কেটে ঊর্ধ্বদিকে নিক্ষেপ করে সত্যক্রিয়া করেছিলেন, ‘যদি সত্যিই আমি ইহজন্মে মহাজ্ঞান (বুদ্ধত্ব) লাভে সমর্থ হই তাহলে এই মুকুটসহ কেশরাশি ঊর্ধ্বাকাশে উত্থিত হবে।’ তাঁর কেশরাশি আকাশে উত্থিত হলো। তাবতিংশ স্বর্গের দেবগণ কেশরাশি নিয়ে গিয়ে চুলমনি চৈত্য প্রতিষ্ঠা করে পূজা করতে লাগলেন। বৌদ্ধরা বুদ্ধের সেই কেশরাশির প্রতি পূজা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য আশ্বিনী পূর্ণিমায় আকাশ প্রদীপ বা ফানুস বাতি উড়িয়ে থাকে।

বৌদ্ধরা প্রবারণা উৎসব অত্যন্ত সাড়ম্বরে পালন করে থাকে। প্রতিটি পরিবারে আয়োজন করা হয় নানান প্রকার উপাদেয় খাদ্য-ভোজ্যের; তৈরি করা হয় বিভিন্ন প্রকার পিঠা, পায়েস ইত্যাদি। সকালবেলায় আবালবৃদ্ধবনিতা নববস্ত্র পরিধান করে খাদ্য-ভোজ্য, ফুল, বাতি ইত্যাদিসহ স্থানীয় বিহারে উপগত হয়ে বুদ্ধ পূজা ও ভিক্ষু-শ্রামণদের আহার্যাদি দান করে, সমবেত উপাসনা করে। পঞ্চশীল ও অষ্টশীল গ্রহণসহ ধর্মীয় ব্রতাদি পালন করে। বিকেলবেলায় ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যার সময় কীর্তন সহকারে অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে ওড়ানো হয় আকাশ প্রদীপ বা ফানুস বাতি।

এ সময় জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষ সমবেত হয়ে উৎসবে মেতে ওঠে। এটি একটি অসম্প্রদায়িক সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়। এ উৎসব একদিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রী, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলা বৃদ্ধি করে অপরদিকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে বন্ধুত্ব ও অসম্প্রদায়িক ভাবধারা সুদৃঢ় করে। এ উৎসবের সঙ্গে খ্রিস্ট ধর্মের বড় দিনের উৎসব, সনাতন ধর্মের দুর্গোৎসব এবং অন্যান্য ধর্মের উৎসবের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এ উৎসবের ধর্মীয় দিকের পাশাপাশি সামাজিক দিকটিও নিঃসন্দেহে গুরুত্ববহ। সব বাদ-বিসংবাদ ভুলে গিয়ে শাশ্বত সত্যকে গ্রহণ করে পারস্পরিক সহাবস্থানই প্রবারণার মূল আদর্শ। এ আদর্শকে ধারণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে একটি পরিচ্ছন্ন সমাজ গড়ে উঠবে।

ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বডুয়া : প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, পালি বিভাগ, সাবেক অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।